UptoDate

鍼灸による鎮痛機序

鍼灸が痛みに効くメカニズム

鍼灸と聞くと、「痛み」や「しびれ」に対して使われるもの、というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

実際に鍼灸は、腰痛、肩こり、神経痛など、痛みを伴う疾患や筋肉の緊張・こりに対して、幅広く用いられています。

しかし、なぜ鍼灸が痛みを和らげるのか、その「メカニズム」についてはあまり知られていないかもしれません。本稿では、科学的に解明されてきたメカニズムについて解説していきます。

鍼治療による内臓痛の鎮痛効果:中枢および末梢メカニズム

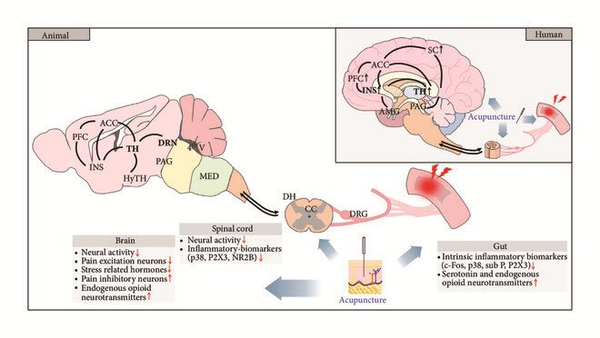

鍼治療は動物・ヒトの両モデルにおいて、中枢(脳・脊髄)および末梢(腸管)に広範な影響を及ぼし、神経活動、炎症反応、内分泌、神経伝達物質を調整することで鎮痛効果を発揮することがわかっています。

1. Animalにおける作用メカニズム

◆ 脳への影響

-

鍼刺激は求心性神経を経てDRG(後根神経節)→CC→上行して脳に作用

-

脳内では、痛み・情動関連領域において以下の変化が観察されます:

-

神経活動の低下

-

痛み興奮性ニューロンの抑制

-

ストレス関連ホルモン減少

-

痛み抑制性ニューロンの活性化

-

内因性オピオイド(例:β-エンドルフィン)の分泌増加

-

◆ 脊髄への影響

-

鍼刺激によって脊髄レベルで以下の変化が報告されています:

-

c‑Fosなど神経活動マーカーの減少

-

NMDA受容体、P2X3受容体、p38 MAPKの発現抑制

-

炎症性バイオマーカーの抑制

-

◆ 腸管(末梢)への影響

-

腸管では以下の作用が確認されています:

-

炎症性サイトカイン(例:IL‑1β、TNF‑α、MPOなど)の減少

-

セロトニンの調整(減少または受容体調節)

-

内因性オピオイドの産生促進

→ これにより、蠕動運動や腸管知覚、気分の改善が期待されます。

-

2. ヒトにおける知見

-

動物研究で示されたような脳領域(視床、島皮質など)に対する作用が、fMRIやc-Fos測定などによりヒトでも示唆されています。

-

ヒトの脳‐腸軸(brain‑gut axis)は、動物モデルと同様の基本メカニズムが適用可能と考えられます 。

✅ 要約

-

中枢(脳・脊髄):神経興奮の抑制、痛み抑制系の活性化、炎症・ストレス関連反応の低減が確認されており、視床や島皮質などでの機能変化も示唆されています。

-

末梢(腸管):炎症や神経伝達物質の調整を通じて、蠕動運動や知覚、心身状態の改善に寄与します。

-

ヒトでも類似メカニズムが確認されつつあります。

➤ In‑Seon Lee, Soyeon Cheon, Ji‑Yeun Park, “Central and Peripheral Mechanism of Acupuncture Analgesia on Visceral Pain: A Systematic Review”, Evidence‑Based Complementary and Alternative Medicine, 2019

鍼治療の局所微小環境における求心性神経を介した鎮痛効果とそのメカニズム

「どこに、どう打つか」で、鍼の効果は大きく変わります。

経穴局所での微小環境が求心性線維を介して変化し、鍼刺激の種類や深度、手法により鎮痛効果が異なることを示しています

鍼刺激のポイントは3つ

-

刺激する神経の種類

-

刺す深さ(浅層:皮膚 or 深層:筋層など)

-

刺激方法(手動=MA、鍼通電=EA)

神経線維と刺鍼深度の関係

-

皮膚の浅い層 → C線維が中心

-

筋肉の深層 → Aδ線維やAβ線維が関与

➝ 刺鍼深度により活性化される神経線維が異なり、それに応じた鎮痛メカニズムが影響を受けます。

刺激方法による違い

-

鍼通電(EA) → 主にA線維を刺激

-

手動鍼(MA) → A線維+C線維の両方を刺激

➝ 症状や目的に応じて使い分けることが大切なことを示唆しています。

経穴微小環境の変化

刺鍼した場所では次のような反応が起こります。

-

血管拡張による血流増加

-

Aδ・C線維終末の脱分極

-

サイトカイン・神経伝達物質の局所放出

-

局所免疫応答の調整によって、痛みや炎症を抑制

➝ 経穴は状況によって働き方が変わる動的なポイントなのです。

◎鎮痛効果の伝導経路

◆ 脊髄レベル

-

鍼刺激は Aδ線維・C線維を介して後根神経節を経由し脊髄後角へ入力

-

結果として以下を誘導

-

Gate Control 機序の活性化

-

サブスタンスPやグルタミン酸の放出減少

-

抑制性介在ニューロン活性化

-

グリア細胞(ミクログリア・アストロサイト)の神経–免疫調整

-

◆ 脳レベル

-

上行路を通じて視床・大脳皮質・島皮質・帯状回・視床下部・脳幹など複数領域に作用

-

これにより、内因性オピオイド放出、下行性疼痛抑制系の活性化、報酬系の関与が誘導される

◆ 同側 vs. 異側刺激

-

同側刺激:局所的かつ即効的な鎮痛効果(弱刺激でも可)

-

異側刺激:強刺激が必要だが、中枢を介した広域・持続鎮痛効果が得られやすい

◆ 臨床への応用示唆

-

鍼治療では、刺鍼部位の解剖学的位置、刺鍼深度、刺激方法、左右選択の組み合わせが治療効果に直結する

-

患者の病態・目的(局所的な鎮痛 or 広域な鎮痛)に応じた個別化が重要

体性感覚系に基づく神経障害性疼痛に対する鍼治療の作用メカニズム

神経障害性疼痛(neuropathic pain)は体性感覚系(末梢〜中枢)が損傷や疾患によって障害を受けて生じ、生活の質を著しく低下させます。従来の薬物療法では効果が不十分な場合が多く、新たな非薬物治療へのニーズが高まっています 。

鍼治療は、前述したように末梢〜脳までの多領域において、神経伝達系や免疫・代謝経路に作用し、鎮痛に寄与すると示唆されています。

▶ Potential mechanisms of acupuncture for neuropathic pain based on somatosensory system

鍼が効くメカニズムを5つに分けて見ていきます:

-

末梢神経レベル

-

脊髄レベル

-

下行性疼痛抑制経路(脳-脊髄)

-

中枢神経系の可塑性調整

-

免疫・代謝の調整

末梢での鍼灸の作用メカニズム

1. 過敏化を促進するチャネル・受容体

-

主に Nav1.7, Nav1.8, Nav1.3, TRPV1, P2X受容体(P2X3, P2X4, P2X7) などが関与します。

-

これらはナトリウムやカルシウムなどのイオン流入を介して神経の過興奮・過敏化を引き起こし、痛みを増強します。

2. 鍼刺激による抑制効果

-

EA(電気鍼)はこれらのチャネルおよび受容体の発現や活性を低下させます:

-

Nav1.7, Nav1.8 はDRGや脊髄レベルでの過剰発現を抑制

-

TRPV1 は末梢DRGおよび脊髄での過剰活性化を抑制し、関連シグナル(PKC, pERK, p38など)の減少も確認

-

P2X3, P2X7 の発現や活性もEAによって抑制され、神経-グリア間の炎症性クロストークが軽減

-

3. 神経過敏の抑制 → 鎮痛作用

-

Na⁺チャネル(Nav)活性低下により、神経の脱分極閾値が上昇し異常興奮が抑制される。

-

TRPV1, P2X の抑制により侵害受容器の過敏状態が緩和。

-

その結果、神経終末から脳への過剰な痛み信号の伝導が減少し、鎮痛が達成されます。

4. 末梢—中枢連鎖反応

-

末梢(DRG)や脊髄でチャネル活性や炎症反応が抑制されることで、中枢過敏化や脊髄・脳レベルでの神経・免疫応答にも好影響が及びます

中枢レベルでの鍼灸の作用メカニズム

神経障害性疼痛では、脊髄後角のミクログリアおよびアストロサイトが活性化され、複数の炎症・増感経路を通じて疼痛信号が強化されます。鍼治療はこの活性化を抑制し、痛覚過敏を軽減します。

1. ミクログリア経路の抑制

-

CX3CL1/CX3CR1経路が活性化されると、p38 MAPKおよびERKが促進され、結果としてミクログリアからTNF‑α、IL‑1β、BDNF、PGE₂が放出され、疼痛信号が増強されます。

-

電気鍼刺激(EA)は局所のCX3CL1発現を抑制し、p38 MAPK/ERK活性化およびこれら物質の放出を減少させます。

→ ミクログリアの活性化が早期に抑えられることで、炎症や疼痛の増強が軽減されます。

2. アストロサイトにおける作用

-

EAにより脊髄内アデノシンA₁受容体(A1R)が活性化され、結果的にJNK経路(特にp‑JNK)の抑制と抗炎症性サイトカイン IL‑10の産生が促進されます。

-

その結果、アストロサイトの炎症性反応が抑制され、疼痛の慢性化維持に関与するアストロサイト活性が軽減されます。

3. 神経-グリア拮抗による受容体抑制

-

ミクログリアから放出されたBDNFはニューロンのTrkB受容体を介して興奮性を増強し、

-

PGE₂ はニューロン表面のEP2受容体を介して疼痛伝達を亢進します。

-

EAによるミクログリア抑制により、✔️受容体へのリガンド供給が減少し、間接的にそれら受容体活性も低下→ ニューロン興奮の強化を防止します。

下行性疼痛抑制系

1. 鎮痛中枢の起点:PAGおよびNAc

-

PAG(中脳水道周囲灰白質)やNAc(側坐核)が下行性抑制経路の起点となり、鍼刺激がこれら中枢に作用します。

-

この結果、GABA, ノルエピネフリン(NE), セロトニン(5‑HT), 内因性オピオイドの放出が促進されます。

2. 脊髄レベルでの神経伝達抑制

-

これらの抑制性神経伝達物質は、脊髄後角で興奮性伝達(特にグルタミン酸放出)を抑制します。

-

過剰なグルタミン酸活性は中枢性感作や異痛症、痛覚過敏に深く関連しており、鍼の作用によってこれらの中枢性感作が緩和されると考えられます 。

3. オピオイド分泌の頻度依存性

-

鍼通電(EA)によって放出される内因性オピオイドの種類は刺激周波数に制御されます:

-

低頻度(2–10 Hz) → 主にエンドルフィン/エンケファリン

-

高頻度(100 Hz) → 主にダイノルフィン

-

-

それぞれが異なるオピオイド受容体を刺激し、痛みの種類や鎮痛持続時間に差が出る可能性があります。

中枢神経系の可塑性調整

神経障害性疼痛では、脳や脊髄において神経回路の可塑性(構造的・機能的変化)が起こり、中枢性感作や痛覚過敏が促進されます。鍼治療はこの異常な可塑性を正常化する可能性が示唆されています。

1. 脳可塑性の正常化

-

鍼刺激により、前頭前野(mPFC)、帯状回、海馬、扁桃体、島皮質などのシナプス可塑性が正常化します。

-

特に、CaMKII、PSD-95、シナプシン‐1などのシナプス構成タンパク質が調整され、LTP/LTDの異常が修正されることで、中枢性感作が抑制されます。

2. 海馬および感情関連回路の可塑性改善

-

海馬CA1/CA3領域および視床下核や扁桃体では、EAによりシナプス構造の改善が確認されています。

-

これにより、疼痛関連の認知・情動反応の過敏化が緩和されます 。

3. 神経可塑性に対するグリア-ニューロン相互作用の調整

-

ミクログリアやアストロサイトの活動により放出されるBDNFなどの神経栄養因子が、シナプス可塑性に影響します。

-

鍼治療はこれらの因子放出を調整し、神経―グリアの相互作用を介して正常な回路再構築を促進します。

4. 周波数依存的オピオイドの影響による可塑性調整

-

EAの刺激周波数により、放出されるエンドルフィン/エンケファリン(低周波)とダイノルフィン(高周波)が異なり、各種オピオイド受容体を活性化します。

-

オピオイド受容体の活性化は、シナプス伝達効率や構造可塑性にも影響し、疼痛ネットワーク全体の調整に寄与します。