Adverse events

鍼灸の有害事象

Q&A

鍼灸って安全なの?

📝 BMJ Openから発表

鍼治療の有害事象に関するシステマティックレビュー&メタアナリシス(2021年9月)

鍼治療の安全性を包括的に検討した共同レビューが、2021年にBMJ Openに掲載されました。

このレビューには、日本(全日本鍼灸学会安全性委員会)を含む8カ国21件の前向き研究(22論文)が対象となり、ドイツの大規模前向き調査など質の高いデータが反映された、初の大規模メタアナリシスです。

🔍研究の目的と概要

-

目的:鍼治療に関連する有害事象のリスクを明らかにすること

-

対象データベース:PubMed、Scopus、Embase(2019年9月15日まで)

-

選定基準:鍼治療による有害事象を前向きに調査し、主要アウトカムを英語・ドイツ語で報告している研究

-

分析方法:独立した2名の研究者がデータを抽出し、ランダム効果メタアナリシスを実施

📊主な結果

-

軽度〜中等度の有害事象の発生率:

患者あたり:9.31%

治療あたり:7.57%

-

重篤な有害事象の発生率:

患者1万人あたり:1.01件

治療100万回あたり:7.98件

-

医療的介入を要した有害事象:

患者1,000人あたり:1.14件

主な有害事象の内容:出血、刺鍼部の痛みや発赤などの軽度なものが大半を占める。

⚠️注目すべきポイント

-

平均100回の治療につき9.4件の有害事象が報告されたが、その多くは軽度・自然軽快するもの

-

重篤な有害事象は非常に稀である

-

しかし、有害事象の定義や評価基準にはばらつき(I² > 80%)が大きく、標準化が必要とされる

-

治療反応とAEを区別する明確な評価基準、患者背景におけるリスク因子の特定も今後の課題

✅ つまり、

「鍼灸治療は比較的安全な治療法」であることが改めて裏付けられた形です。

ただし、「安全=ノーリスク」ではなく、適切な知識と技術、衛生管理が必要不可欠であることも同時に示唆しています。

★ 全日本鍼灸学会でも鍼灸の安全対策サイトを設け、国内外の有害事象の情報をわかりやすく紹介しています。

👉 https://safety.jsam.jp/thesis_introduction.html

❓ Question

近年ではどのような有害事象が報告されているのでしょうか?

2024年に発表された症例報告では、BL1(睛明)への鍼治療の直後またはその後に、硝子体出血と網膜剥離が発症した重篤な有害事象が報告されました。

🔎【考察された要因】

・BL1(睛明)への誤刺入

・過度な深刺しによる眼球損傷

が、出血および網膜剥離の直接的な原因であると考察されています。

📍 BL1(睛明)は眼球のすぐ内側に位置するため、刺鍼方向・深度を誤ると眼球壁や眼内構造を損傷するリスクが高い部位です。

BL1 (睛明)は、図で示した部位にあります。治療穴として用いる場合には、刺入角度と深度には細心の注意を払う必要があると改めて感じました。

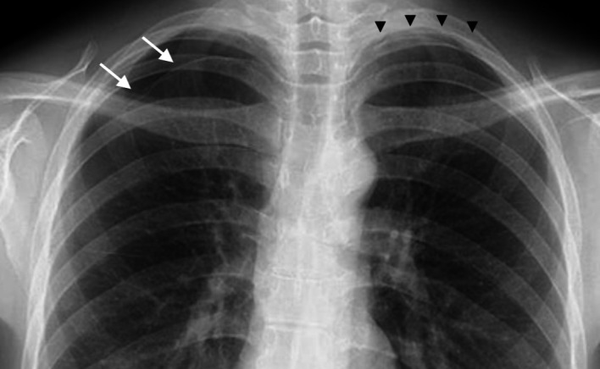

2025年4月に発表された症例報告では、後頸部から背部にかけて16か所への鍼治療後に、医原性の両側気胸が発症した有害事象が国内から報告されました。

背部への鍼治療は気胸のリスクを伴うため、慎重に介入する必要があります。

次に2021年3月にBMJ Case Reportsに掲載された医原性両側気胸についても触れていきます。

【症例の概要について】

-

症例:31歳女性医師(肩こりのため鍼灸院を受診)

-

身長158.1cm、体重42.3kg、BMI 16.9、呼吸器疾患/喫煙歴なし

-

症状発症:鍼施術後30分で胸部不快感、その翌日に胸痛・呼吸困難で救急搬送

-

画像所見:胸部X線にて右第3肋間に肺縁線、軽度の左気胸を確認

-

評価:超音波で皮膚~胸膜まで22 mmの浅い距離であることを確認

-

治療経過:保存的治療にて経過観察。11日後の画像では改善・軽快を確認

-

使用経穴:上記の図を参照(頸部と肩上部の筋・筋膜を指標に実施された)

-

使用された鍼:長さ60mm、直径0.3mm

-

通常の臨床現場でも深さ20~30 mm 程度の刺入が行われる

🔎【考察された要因】

・通常、鍼治療による気胸は片側性が多い

・本症例は「解剖学的に高リスク部位」+「BMI 16.9」などの患者の体格という背景が重なった結果と考えられた

・実際に本症例の超音波検査による評価では、皮膚から胸膜までが22mmしかなかった

➤ Nishie M, et al., Bilateral pneumothorax after acupuncture treatment. BMJ Case Reports. 2021.

★ 全日本鍼灸学会でも「安全な鍼灸深度」を「局所解剖Q&A」でわかやすく紹介しています。

📊 気胸の発生率

✅ 1. ドイツの大規模前向き観察研究

発生率:100万件あたり1例未満

内容:ドイツで実施された大規模前向き研究では、鍼治療の安全性を評価し、気胸は非常にまれな合併症であるとされた

✅ 2. 英国NHSによる安全性レビュー

発生率:100万件あたり1例未満

内容:イギリスの国民保健サービス(NHS)のデータでも同様に、鍼治療100万回あたり気胸は1回未満という非常に低頻度の報告

📌 まとめ:

鍼治療による気胸の発生率は100万件あたり1例未満とされ、極めてまれな合併症です。

⚠️ 以下のリスク因子があると、発生リスクは増加します:

-

呼吸器疾患の既往歴

-

喫煙歴

-

低BMIの女性

-

肩甲部や背部など肺に近い部位

-

解剖学的知識の不足

さて、ここまでは鍼治療との時間的な関連性があり、因果関係も認められた症例を紹介させていただきました。しかしながら、鍼治療が原因とされる有害事象報告の中には、因果関係の証明が不十分なケースも存在します。

2024年11月に「Intramedullary Spinal Cord Abscess Caused by Acupuncture」という論文がAnnals of Neurology(Journal Impact Factor 8.1)発表されました。

要約すると、27歳の男性に頚部への鍼治療を実施後、脊髄内膿瘍や脊髄空洞症を発症したという報告です。「鍼治療が原因とされた脊髄内膿瘍および脊髄空洞症」の非常に稀な報告ですが、因果関係には疑問が残る内容です。

【症例の概要について】

-

患者:27歳男性

-

既往歴:記載なし

-

鍼治療歴:頸部への鍼治療(正確な部位・深度・使用鍼など詳細記載なし)

-

発症:鍼治療後、数日以内に四肢脱力・発熱が出現

-

MRI:頸髄(C2〜C6)に脊髄内膿瘍および脊髄空洞症を認めた

-

治療:手術によるドレナージと抗菌薬投与で回復

この論文には、①治療と診断までの期間、②使用経穴、③鍼の深さ・方向、④鍼の長さ・太さ、⑤施術回数、⑥施術者の資格・熟練度、⑦滅菌状況・院内衛生の有無の情報が不十分でした。

これに対して、Tae‑Hun Kimらによる短報で、2025年2月28日にオンライン公開しました。目的は、症例報告において鍼治療に関連した有害事象を適正に報告することの重要性を訴えることです。

著者らは、「鍼が原因」とする結論に対し、因果関係を裏付ける情報が不足していると指摘しています。前述した7点の項目を明確に記載すべきと指摘したのです。

このような現状を受け、Kimらは、鍼治療に特化した有害事象の症例報告の質向上を図るため、コンセンサスに基づく報告ガイドラインを発表しました。

これは、CAREガイドラインをベースに、鍼特有の有害事象を適切に報告するためのチェックリストを、Delphi法による専門家の合意形成を経て開発することを目的としています。これにより、報告の質と透明性を高め、医療評価や再現性に資する症例報告の体制を整備します 。

このプロセスでは、2010年〜2023年に報告された症例報告を精査・分析し、国際的に選定された11名の専門家パネルによって、合意形成が図られました。

採用される項目は、すべて合意が成立したものに限られ、その結果として客観性・透明性・国際的妥当性の高いチェックリストが構築されることとなりました。

✅ Delphi法の基本構造

Delphi法とは、匿名かつ反復的な意見収集を通じて、専門家の合意を形成するための方法論です。以下のような特徴を持ちます:

-

意見の収束を目指して通常2~3回のラウンドを実施

-

各ラウンド終了後に集計結果(統計値)を参加者にフィードバック

-

回答はリッカート尺度(例:1〜9)などで評価され、意見の一致度が数値化される

-

匿名で回答することで、権威や肩書きによるバイアスを防止

🔄 Delphiプロセスの流れ

-

ラウンド1:

文献レビューに基づいて作成された初期の項目案を提示し、専門家が重要性や妥当性を評価。 -

フィードバック:

各項目の中央値・四分位範囲(IQR)などの統計結果と、他の専門家の回答傾向を全員に共有。 -

ラウンド2:

前回の集計結果を踏まえて、専門家が自身の意見を修正・再評価。 -

ラウンド3(必要に応じて):

さらに意見のばらつきがある項目について、追加調整を実施。 -

合意成立の基準:

中央値が7以上、IQRが2以下となった項目を「合意された」と判定し、最終チェックリストに採用。

このような手法を用いることで、鍼関連の有害事象に関する症例報告ガイドラインは、科学的根拠に基づいた国際的な合意のもとで構築されることとなります。